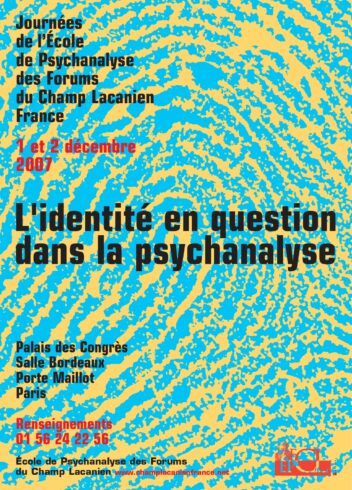

L’identité en question dans la psychanalyse

Programme des journées

Samedi matin

8H30 Accueil

9H Ouverture par Françoise Josselin

9H30 – 11H Présidente : Patricia Dahan

Stéphane Habib Sans identité

Albert Nguyen L’erre d’identité, leurre identitaire

11H – 11H30 Pause

11H30 – 13H Président : Marc Strauss

Axel Kahn, généticien, directeur de l’Institut Cochin Mâles, femelles : la guerre des sexes

Jacques Adam, Peut on parler d’identité sexuelle ?

13H – 14H30 Pause déjeuner

Samedi après-midi

14H30 – 18H Table ronde : Perspectives sur l’identité

Président : Claude Léger Discutant : Michel Bousseyroux

Nicole Lapierre, sociologue, directeur de recherche au CNRS Un nom à fleur de peau

Gérard Noiriel, historien, directeur d’études à l’EHESS, enseignant à l’ENS Discours publics, humiliations privées

Fehti Benslama, psychanalyste, professeur à l’Université Paris VII Lui, pas lui

18H – 19H Cocktail

Dimanche matin

9H Accueil

9H30 – 11H Président : Sidi Askofaré

David Bernard Du jeu au je

Radu Turcanu L’identité selon le id

11H – 11H30 Pause

11H30 – 13H Présidente : Colette Soler

Gabriel Lombardi Choix qui fixent une identité

Bernard Nominé La psychanalyse et le signifiant maître

13H – 14H30 Pause déjeuner

Dimanche après-midi

14H30 – 18H Présidente : Martine Menès

Claire Christien-Prouet L’identité et la science

Jean Jacques Gorog L’identité est « de l’Autre »

Luis Izcovich Identité et séparation

Notes d’introduction au thème

Note 1, par Colette Soler

« Le désir du psychanalyste n’est pas un désir pur, mais un désir de la différence absolue » Lacan, Séminaire XI

Comment ignorer que l’identité fait dans la civilisation d’aujourd’hui l’objet d’une revendication généralisée. Les nations, les régions, les regroupements divers, ethniques, linguistiques, religieux ou autres, et bien sûr les individus au un par un, tous prétendent faire reconnaître leur identité propre. Nul doute qu’il s’agisse d’un contre effet de la globalisation avec ce qu’elle implique d’homogénéisation des styles de vie, de conformisme mental, et même de standardisation politique. Ce contre effet est double, en réalité : développement de la grégarité unifiante des communautarismes, et parallèlement, protestation individualiste contre l’effacement des singularités. Pas de jour sans que l’on ne puisse entendre ou lire, sur les ondes ou dans la presse, quelque argumentaire soit en faveur de l’universalisme, – généralement affublé chez nous de l’épithète républicain – qui voudrait faire pièce aux communautarismes, soit en faveur des ancrages différentiels qui fondent les identités. Qui pourrait imaginer que la psychanalyse qui accueille les sujets en proie à des symptômes historiquement conditionnés par leur temps n’ait pas à connaître de cette question ? Plus que cela d’ailleurs : ce n’est pas, pour l’essentiel, le capitalisme globalisant qui lui apporte la question, c’est le statut même du parlant, qui, dès lors qu’il se met en quête de la vérité recelée dans les symptômes dont il souffre, tombe sous le coup d’une mise en question inévitable de ses pré-certitudes identitaires. Sa profession, ses titres, ses fonctions, son sexe, ses relations établies, sa nationalité, son origine, éventuellement sa couleur, etc… sont autant de signifiants par lesquels l’identité s’assure dans la vie courante. C’est si vrai que l’on ne manque pas de les convoquer chaque fois que l’on veut présenter à d’autres une personne inconnue. Or, toute entrée dans une psychanalyse met immédiatement en question l’identité, disons, mondaine, du sujet. Et ceci du fait que l’analysant ne se borne pas à essayer de se débarrasser des symptômes dont il souffre, mais qu’il les interroge comme produits de l’inconscient, dans une pratique qui va au-delà du thérapeutique, et qui vise à dire ce qu’il est en tant que représenté, non par ses index sociaux, mais par ses symptômes propres. C’est pourquoi, pendant des années et avec insistance, on trouve dans l’enseignement de Lacan une forte dénonciation des illusions de l’identité-une, et l’affirmation réitérée que le sujet affecté d’inconscient du fait qu’il parle n’est pas un, mais toujours « quelque deux ». Autrement dit, représenté par un signifiant pour un autre signifiant, et affecté donc par la différence. La différence propre à la structure du signifiant, différence toujours relative à un autre signifiant.

Manque d’identité et identification

Et Lacan d’insister sur l’opposition entre le moi unifié et le sujet divisé irrémédiablement, sur l’opposition entre le « bonhomme » et le sujet subverti marqué par le manque à être. La question de l’identité, la psychanalyse la pose donc d’abord comme celle du manque d’identité du sujet affecté d’inconscient. De ce fait elle lui substitue la question de l’identification. Soit la question de savoir comment ce sans identité, qui s’impose comme un (- un) dans la série des signifiants extraits de sa parole et qui peuvent le représenter, comment donc il parvient à s’identifier, par l’image et/ou par les signifiants idéaux empruntés de l’Autre. Un pas de plus sur cette ligne d’élaboration, et se trouve dénoncée l’identité que l’on peut dire d’aliénation au signifiant, identité vacillante et toujours creusée de perte, telle que Lacan l’introduit à partir de 1964, dans le Séminaire Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse et surtout dans « Position de l’inconscient ». Fallace donc d’une identité qui ne permet pas au sujet d’atteindre à son être propre, de répondre à la question « que suis-je ? », qui est une question sur son identité véritable en tant qu’il est sujet au symptôme. C’est bien de ce « sujet non identifié » en dépit de tous les liens d’aliénation dont il s’entrave, Urlinda, dont Serge Leclaire, en 1979 au congrès de Deauville sur la passe, semblait faire le dernier mot de l’analyse. Toute la question est dès lors de savoir si de la différence relative du signifiant qui laisse le sujet non identifié à la « différence absolue » que Lacan introduit en 1964, et que j’ai mise en exergue, il y a un passage par la voie du dire. Parler d’identité en effet, c’est parler de ce qui fait d’un individu un Un unique, distinct de tout autre, c’est donc bien parler d’une différence radicale et qui doit pouvoir être reconnue, identifiée si on veut. En disant individu, évidemment, je dis plus que sujet, j’implique le corps, le corps qu’il n’est pas, mais qu’il a, le corps qui n’est pas seulement image, mais substance jouissante. D’ailleurs on voit bien comment les pouvoirs politiques, avec leurs diverses polices, s’emploient à chercher des index infalsifiables de l’identité côté corps. Les patronymes ont bien trop d’homonymes pour y suffire, et l’on n’en est plus à l’empreinte digitale, l’ADN paraît plus sûre, peut-être jusqu’à nouvel ordre d’ailleurs. Qu’est-ce qui pourrait valoir comme ADN analytique, si je puis dire, accessible par la technique du dire ? C’est ce qu’il s’agit d’explorer et de déplier dans ces journées. Il est sûr, pour qui a lu Lacan, j’ai eu l’occasion de le dire, que du « tu es, extatique » de fin d’analyse des années 50 à l’identification au symptôme des années 75, ce fut toujours son idée de la visée analytique : atteindre à une identité que je qualifie de séparation, et il n’y en a pas d’autre d’identité. Sur cet axe se placent dès les années 60 les développements sur le Nom Propre (qui n’est pas le patronyme mais index unique), sur la fonction de la lettre, seule à être identique à elle-même dans le langage, sur le symptôme reformalisé non plus comme fonction de la chaîne signifiante, mais fonction de la lettre, et corrélativement sur l’inconscient réel, « mystère du corps parlant » [Lacan Jacques, Encore, Seuil, 1975, p. 118] hors sens. Encore s’agira-t-il de voir combien ces thèses sont en phase avec les questions contemporaines de notre civilisation, susceptibles d’être mises en balance avec les aspirations communautaristes, et de répondre aux revendications que j’évoquais au début.

Colette Soler Décembre 2006

Note 2, par Sidi Askofaré : De l’identité à la différence, et retour

De « L’objet a de J. Lacan », thème de nos dernières Journées, à « L’identité en question dans la psychanalyse », thème des prochaines, quel lien invisible ? Toujours est-il que nous passons incontestablement d’une « petite chose » non avalable, mais concept spécifique de la psychanalyse, à un « gros morceau » qui est une notion sinon étrangère à la psychanalyse, en tout cas problématique dans sa clinique comme dans sa doctrine. Au départ de cette mise en question de l’identité – qui n’est pas sa pure et simple négation – nous avons le choix entre deux hypothèses. La première pourrait s’énoncer : « Nous savons ce qu’est l’identité ». Et dès lors, il ne nous restera plus qu’à déterminer ce qu’est l’identité en notre champ, et comment la psychanalyse la met en question voire en cause. La seconde hypothèse supposerait, elle, l’inverse, d’énoncer : « Nous ne savons pas ce qu’est l’identité ». Ce n’est pas tomber dans « la mystagogie du non savoir » que de considérer que la seconde hypothèse est la plus juste et surtout la plus féconde. Pourquoi ? D’abord parce qu’il serait trop présomptueux de notre part d’ignorer ou de tenir pour rien ce que d’autres discours que le nôtre ont pu élaborer sur l’identité1. Que la sociologie, l’ethnologie, l’anthropologie et aujourd’hui le « Journal » se soient emparés de l’identité pour substantialiser, essentialiser, « racialiser » et in fine naturaliser les cultures, les communautés et les appartenances, ne justifie pas pour autant la récusation de cette notion. Derrière les errements et parfois la débilité des « sciences humaines », il y a souvent des questions fondamentales qu’elles ont héritées du champ de la pensée, philosophique notamment. Si l’on ignorait le prix de la notion d’identité pour la philosophie, d’être l’index de ses questions les plus fondamentales (l’être, l’Un, le sujet), Heidegger se fait fort de nous l’enseigner : « Ce qu’énonce le principe d’identité, entendu dans sa base fondamentale, est précisément ce que toute la pensée occidentale ou européenne pense, à savoir que l’unité propre à l’identité forme un trait fondamental de l’être de l’étant. Partout où nous entretenons un rapport, quel qu’il soit, avec un étant de n’importe quelle sorte, nous nous trouvons placés sous un appel de l’identité. Sans cet appel, l’étant ne pourrait jamais apparaître dans son être. Partant, il n’y aurait pas non plus de science. Car la science ne pourrait être ce qu’elle est, si l’identité de son objet ne lui était chaque fois garantie d’avance2. » Cette « garantie », nécessaire à la science, ne vaut-elle pas également ou a fortiori pour la pratique qu’elle conditionne : la psychanalyse ? Que l’on ne puisse guère concevoir ou imaginer une cure sans la garantie de l’« identité » de l’analysant qui s’y soumet justifie à soi tout seul qu’on s’arrête à la question de l’identité en psychanalyse. L’identité, comme question, se pose à nous au moins sur deux fronts dès lors que nous tentons de rester fidèle à ce qu’emporte le concept même de champ lacanien – qui n’est rien s’il ignore ou oublie le lien, l’articulation voire parfois la dépendance de la psychanalyse à l’endroit des autres discours qui font le lien social. Aussi, sans s’y attarder, il n’est pas inutile de souligner que la question de l’identité dans la psychanalyse, et celle des identités (ethniques, culturelles, religieuses, sexuelles, etc.) dont s’occupent les sociologues, les anthropologues, ou les historiens relèvent d’une même détermination : le discours de la science et ses effets d’universalisation et de « suppression du sujet ». Le paradoxe, fécond en l’occurrence, est que c’est de cette même science – qui repose sur le principe d’identité en tant qu’elle ne peut recevoir comme objet qu’un « universel indécomposable » – que vont procéder l’ethnologie et la psychanalyse qui visent, elles, la diversité, la différence, la singularité sans renoncer à l’universel, aux invariants, à la structure. Nul doute que, chronologiquement, c’est par la question de la satisfaction, l’identité de perception, et par la clinique de l’identification que se thématise et se problématise ce qu’il en est de l’identité en psychanalyse. Il reste néanmoins plus sûr d’emprunter une autre voie, si l’on s’accorde avec l’idée que ce que porte et transporte la notion d’identité n’est rien d’autre que la question de l’être. Certes, cette question comporte plusieurs facettes et elle est susceptible de se décliner selon différents motifs et relations : être et différence (mêmeté, altérité, singularité, particularité, ressemblance, irréductibilité, etc.), être et avoir (appartenance, appropriation, propriété, privation, etc.), être et devenir (statisme, immutabilité, changement, évolution, développement, histoire, altération, etc.), être et représentation (copie, imitation, figuration, reproduction, reflet, délégation, etc.) Il reste qu’une des voies gagnerait à être privilégiée, de conduire à l’opération qui fonde le sujet sur lequel la psychanalyse opère, et qui articule, peut-être pour la première fois, la question de l’identité, non pas de la chose, de la perception ou de la sensation, mais du sujet. « Je pense, donc je suis ». Mais, qui suis-je donc ? Si Lacan injecte la question cartésienne dans l’invention freudienne, c’est sans doute parce qu’elle est plus congruente avec l’inconscient-langage que toutes les formes d’analyse des résistances qui ont suivi la suprématie de la psychologie du Moi. De sorte qu’il n’est pas exagéré de dire que le premier mouvement de Lacan, sa première geste analytique a consisté à déporter la psychanalyse de la question de l’identité – que l’on prenne comme repère Freud et son « Moi » comme concept de l’instance en laquelle se cristallisent les identifications dans lesquelles le sujet se reconnaît ou Lacan soi-même avec son stade du miroir comme « formateur de la fonction du Je » – vers celle de la différence et de la division. Car les deux notions sont intimement liées, aussi liées que le sont celles d’identité et d’unité3. D’où les deux résultats auxquels a abouti le « premier classicisme » lacanien : division du sujet et manque à être. C’est dire qu’on ne fait que retrouver au niveau du sujet ce que le structuralisme a établi pour l’ordre qui le détermine, celui du signifiant, constitué d’« entités oppositives, relatives et négatives4 ». Pour autant donc que le sujet du signifiant est sujet divisé d’une part et sujet sans substance d’autre part, il manque de tout ce qui est nécessaire pour donner support à une identité réelle. Faute de cette identité, il est donc voué à s’identifier et à se prendre – méprise du narcissisme ? – pour le précipité de ses identifications : son Moi. Faut-il alors considérer que l’identité du sujet doive être recherché du côté de l’objet et très précisément de l’objet a ? Difficile de penser que la monture puisse faire l’identité d’un bijou, et a fortiori si ce bijou est manque et la monture itou ! La question qui se pose à nous désormais est de savoir de quel côté se tourner pour cerner ce qui, dans l’enseignement de Lacan a trait à l’identité du sujet. Formulation prudente, n’est-ce pas ? C’est pourtant ce qui me semble convenir pour un vocable, l’identité, qui, hors son usage en logique, est plutôt rare pour ne pas dire inexistant dans le lexique lacanien. Dans la mesure où nous en sommes à la phase exploratoire de la question, essayons déjà de rassembler ce sur quoi il est difficile de ne pas s’accorder. L’identité, soit la relation d’égalité, d’équivalence et de coïncidence de soi-même avec soi-même est problématique en psychanalyse essentiellement parce qu’elle est incompatible avec la catégorie de sujet du signifiant. En effet, l’identité de quiconque parle est mise en question par la structure de langage elle-même, en raison de son caractère oppositionnel, diacritique, relationnel. Le sujet du signifiant, s’il est ce qu’un signifiant représente pour un autre, comme Lacan nous a appris à l’épeler, est donc différence, différent voire différant parce que toujours différé par le S2 qui se divise en S1 -> S2. Qu’en est-il de cette identité si nous introduisons – et Lacan le fait d’emblée puisqu’il inscrit son stade du miroir dans son schéma L – le corps, le fait que ledit sujet se supporte d’un corps ? L’imaginaire du corps non plus ne suffit pas à doter un sujet d’une identité, disons réelle, ne serait-ce qu’en raison de ceci qu’un corps change, se transforme, subit les effets – pour ne pas dire les outrages – du temps ou reçoit les hommages de la chirurgie. D’où une première question : qu’y a-t-il chez un sujet qui soit susceptible de donner support et corps à quelque chose qui se soustrait ou que n’altèrent pas les effets de langage et les effets du temps ? Première piste. Une autre perspective, non contradictoire avec la première, est possible. Elle consisterait à « relativiser » la catégorie de sujet – au sens de sujet du signifiant – ou plus exactement à en élargir les bases. D’ailleurs, n’est-ce pas ce que fait Lacan quand il formulait, en 1973, ce qu’il appelait son hypothèse5 ou quand il proposait de substituer la notion de parlêtre, voir celle de LOM, à celui d’inconscient 6. ? Toujours est-il que dans les deux cas, un virage est en vue de faire valoir le concept d’un « sujet réel » dont on sait que seul le modèle borroméen permet de le penser et de le formaliser. Or, qui dit borroméanité dit également nouage et nomination. Autant dire que tout nous oriente vers le symptôme. Certes pas le symptôme « pathologique », le symptôme-métaphore, donc échafaudage de signifiants. Pas non plus le symptôme que le sujet est ou a pu être pour l’Autre (parental, notamment), ou pour le partenaire sexuel, mais le symptôme comme fonction de jouissance de l’inconscient, le symptôme comme lettre 7 donc, et comme nomination. Au point qu’on pourrait aller jusqu’à définir ce sinthome, avec les termes de Platon dans Le Sophiste (254 d), comme « ce par quoi chacun est lui-même à lui-même le même ». Le prix de la psychanalyse étant que, loin d’enfermer le sujet dans la jouissance autistique de ce symptôme de séparation, en fait, au contraire, point d’appui pour réinvestir le lien social.

1. Sans reprendre tout ce qui s’est élaboré sur l’identité, soit sur le même et la « mêmeté », on peut néanmoins rappeler quelques repères marquants : Héraclite, Parménide, Platon (Le Sophiste), mais aussi et surtout Locke (Essais sur l’entendement humain), Leibniz et son « principe des indiscernables » (Nouveaux essais sur l’entendement humain), Hume (Traité de la nature humaine, Livre II), et jusqu’à Quine (Le mot et la chose) en passant par Wittgenstein (Tractatus…) et Heidegger (« Identité et différence », in Questions I). Encore plus près de nous et dans des champs différents, rappelons enfin « L’identité de la France » de Fernand Braudel, le Séminaire interdisciplinaire dirigé par Claude Lévi-Strauss au Collège de France en 1974-1975 – L’identité -, ou dans une tout autre perspective le très récent essai de Claude Arnaud, Que dit je en nous ?, paru chez Grasset.

2.Heidegger M., « Identité et différence », in Questions I, Paris : Gallimard, 1968, p. 260.

3.C’est ce que suggère , en tout cas, la méditation heideggerienne sur l’identité et la différence : « L’identité implique la relation marquée par la préposition « avec », donc une médiation, une synthèse : l’union en une unité. De là vient que, d’un bout à l’autre de l’histoire de la pensée occidentale, l’identité se présente avec le caractère de l’unité. », in « Identité et différence », art. cité, pp. 258-259.

4.F. De Saussure, Cours de linguistique générale, Paris ;Payot, 1972, p. 164.

5.« Mon hypothèse, c’est que l’individu qui est affecté d’un inconscient est le même qui fait ce que j’appelle le sujet d’un signifiant. », Le Séminaire, Livre XX, Encore, Paris ; Seuil, 1975, p. 12.

6.« D’où mon expression de parlêtre qui se substituera à l’ICS de Freud (inconscient, qu’on lit ça) : pousse-toi de là que je m’y mette, donc. », in Joyce avec Lacan, Paris ; Navarin éditeur, 1987, p. 32.

7.La fonction de la lettre est fondamentale parce qu’elle permet de nouer le statut du symptôme comme « procès d’écriture » et l’identité de soi à soi qui la distingue du signifiant et en fait la condition de la science.

Note 3, par Albert Nguyên : Identification d’une identité1

Les questions sur l’identité dans l’analyse viennent à point braquer le projecteur sur ce qui a pris place dans l’actualité depuis quelques années : les identités sexuelles ont bougé, les identités sociales, voire professionnelles aussi ; comme toujours véhiculant leur lot de vérités, et d’erreurs. La psychanalyse n’a sans doute pas à répondre des questions sociales, mais par contre elle peut dire ce qui ne va pas dans les mutations de la jouissance qui affectent les sujets et le lien social. Sur la même ligne, elle peut aussi se prononcer sur les conséquences qu’emporte la priorité donnée aux plus de jouirs sur le désir et l’amour. LGTB : (lesbiennes-gay-trans-bi), le sigle a fait son trou dans les cogitations sur l’identité sexuelle. Venu des Etats-Unis sous l’influence des Universités et relayé très récemment en France avec des nombreuses publications qui témoignent du dynamisme de la réflexion qui utilise Foucault, Derrida et pour une part Lacan à des fins parfois troubles. Disons d’emblée que la lecture de Lacan est partielle, et partiale, ce qui d’ailleurs justifie pour nous d’étudier de près l’emprunt fait aux concepts et les points sur lesquels la réflexion abandonne le champ psychanalytique pour développer des conditions politiques qui ont leur intérêt mais ne nous concernent pas au premier chef, je veux dire au niveau des cures, et sur ce point de divergence capital : « mettre la psychanalyse au chef de la politique » et non l’inverse. Ces sujets LGTB se riquent-ils dans l’expérience psychanalytique ? Et quels sont ceux qui s’y risquent ? D’aucuns, notamment les gays et lesbiennes mettent en question l’interprétation hétéronormée de la sexualité, soit l’interprétation axée sur la différence sexuelle et la question phallique :les revendications sur ce plan vont du coming-out spectaculaire à la disparition de la différence sexuelle comme référence (Foucault notamment veut dégager des identités sexuelles qui ne réfèrent pas à la différence sexuelle), du coming-out trans (MtF ou FtM) au passing (la transition) et à l’identité mobile, à l’identité comme absence d’identité stable. Mais le sujet de l’inconscient puisque c’est ce que traite la psychanalyse n’est pas le gay et sa culture, ni le « trans » et sa transition. Le sujet de l’inconscient n’est pas le sujet de la chirurgie, pas plus que le sujet d’un mode de vie : il faut se poser la question des limites de ce que Wittgenstein avait promu avec « les styles de vie » et que Foucault a repris avec sa théorie des « plaisirs nouveaux ». Sur ce point la psychanalyse peut apprendre quelque chose à la tentation communautariste que d’ailleurs ceux qui se nomment les « Queer » mettent sérieusement sur la sellette. A les écouter, le sujet Queer est plus près, du fait même du refus d’assignation de genre aujourd’hui admis dans la plupart des groupes militants, du sujet évanouissant de la psychanalyse. Mais il est clair que la voie du performatif, de la performance que J. Butler a emprunté à Derrida, qui touche aux corps mais aussi bien à la nourriture ou aux pratiques politiques comme « agir » subversif, se sépare radicalement de la psychanalyse. La mise en question que Lacan a opérée (quant à la différence sexuelle, la place qu’il a faite aux femmes, mais aussi bien aux homosexuels, l’abord très serré de la jouissance féminine de l’époque d’ « Encore », « Télévision » ou « l’Étourdit »), s’inscrit précisément dans ce débat des identités sexuelles, sans que ses détracteurs et détractrices de tous horizons LGTB ne se doutent un instant de l’écart ainsi produit par rapport à Freud qu’ils critiquent férocement pour délit à leurs yeux de paternalisme et de phallocentrisme. La question de l’identité relève d’abord du point sur lequel porte la question : -* identité sociale, -* ou identité sexuelle au sens où la sexualité ne relèverait pas spécialement du discours mais de performances plus ou moins contestataires d’une culture du corps (ce que la psychanalyse conteste) ou encore idntité construite dans l’analyse qui est une identité de déconstruction des identifications : l’identité va de celle que l’Autre décerne à celle qui se construit à partir de l’inexistence de l’Autre. L’identité en psychanalyse est d’abord identité de désidentification (le chemin de la cure) et d’assomption du manque dans un premier temps. Dans un second temps peut être mise à jour un troisième type d’identité : identité sinthomatique. -* Identité sinthomatique : identité non plus déterminée par le genre mais identité déterminée par le mode de jouissance (qui l’inconscient le détermine) : ce pourquoi l’analyse conduit non pas à cette reconstruction de l’identité mais à une sorte de fulguration de l’identité : ce que nous appelons la passe. La passe vaut mieux que le passing. Contrairement à ce que proposent les groupes LGTB, l’analyse ouvre la porte à une identification de l’identité. L’identité n’est pas donné de prime abord, et en ce sens à distinguer de l’unité corporelle, de la forme unifiée du corps que délivre le stade du miroir. L’anatomie et les identifications n’assurent pas plus d’une identité stable qui relève bien plutôt d’une déconstruction discursive de la position d’aliénation à la langue de l’Autre et ce jusqu’au point de cette rencontre propre à l’analyse : S(A-barré). C’est pourquoi l’identité dans l’analyse, au bout du compte a cette figure étrange pour nos habitudes de pensée, de se révéler dans la singularité : l’identité relève de la différence absolue, de cette différence qui fait le sujet Autre que tout autre : rien d’identique pour le sujet mais au contraire une différence en quelque sorte définitive qui « est », qui fait son identité. En quoi l’analyse se distingue de toute autre démarche : si l’identité semble impliquer une dimension de mêmeté, dans l’analyse elle se construit à contrario de cette mimésis, par contingence comme hétéros, Autre radicalement. Et c’est pourquoi le sujet répond au manque dans l’Autre par le symptôme, par la jouissance résiduelle grâce à laquelle il répond du non-rapport sexuel : l’identité comme unique (pas question de communiquer) touche à la lettre : ce ne sont plus les lettres du patronyme, la carte d’identité mais au contraire la lettre de jouissance comme trace de l’être perdu, celle de l’être sujet au langage. Cette identité ne lui est pas décernée par l’Autre, mais peut surgir du jeu de l’équivoque pour affirmer – car l’identité s’appuie sur cette affirmation première, ce Oui d’assentiment – dans la rencontre que si l’origine reste toujours mythique, l’originalité du symptôme ouvre à un possible lien social « nettoyé d’aucune nécessité de groupe » : la psychanalyse c’est l’anticommunautarisme, mais pas non plus pour autant le solipsisme. N’en reste pas moins la question du devenir social de ces identités uniques pourtant portées au désir. Il faut alors admettre que l’expérience analytique promet à qui s’y risque que l’inévitable rencontre du désir de l’Autre ne se solde pas par la survenue de l’angoisse, mais par l’option de la cause. Et l’amour, confèrerait-il un plus d’identité ? Nous savons les liens de l’amour et de l’identification mais quid d’un amour qui ne se règle pas sur une identification ? Ne serait-ce pas cet amour qui supplée au non-rapport sexuel que Lacan signale à la fin du Séminaire XX ? Ou encore un « amour sans limite » parce que la limite du désir opère et que la jouissance a été réduite à sa lettre, cet amour dont Lacan rappelait dans le Séminaire XI qu’à s’adresser à un Autre, l’amour pour un autre, il se spécifiait de ne plus être tout entier pris dans la capture narcissique : autrement dit un amour dont la contingence ne vire pas trop vite à la nécessité, un amour sous la commande du désir qui, faut-il le rappeler, est un manque. Identifier l’amour plutôt que s’identifier à l’objet de cet amour. Identifier l’identité plutôt que s’identifier à une quelconque figure de l’Autre. Au bout du compte, qu’elle se rapporte à l’amour, au désir, ou à la jouissance (celle de la lettre), l’identité n’a d’autre support dans l’analyse que celui de la pure différence, ou du nœud de l’Un et de la différence. Et son mouvement ne va pas dans le sens d’une unification mais vers celui de l’identification d’un manque au dire. Et cette identité nouvelle, ne va pas-sans corps (passe encore !) et pas-sans invention.

1.Cette note est à lire en tenant compte de celle de Colette Soler (les effets contreglobalisants) et celle de Sidi Askofaré (l’étude de la Mimésis) dont je partage les analyses du thème.

Note 4 : En connaissance de cause, par Josée Mattei

« […] et je me suis reconnu poète. Ce n’est pas du tout ma faute. C’est faux de dire : je pense : on devrait dire on me pense. ? Pardon du jeu de mots. JE est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon, et Nargue aux inconscients, qui ergotent sur ce qu’ils ignorent tout à fait . »1

C’est de sa place de poète visionnaire « dépossédé de son identité » que Rimbaud entaille la forteresse du Cogito ergo sum précédant Lacan dans sa définition du sujet divisé qui n’est pas là où il pense ni pense d’où il est, allant jusqu’à proposer un « je panse donc je suis ». L’identité est en quelque sorte un pansement : i(a) que Freud annonçait en ces termes : « Là où était du ça, doit advenir du moi. Il s’agit d’un travail de civilisation, un peu comme l’assèchement du Zuyderzee 2. » (le ça) Lacan porte la question structurale de l’être pour le sujet dès le début de son enseignement (Les psychoses) : le qui suis-je concernant son être (fille ou garçon) et sa contingence dans l’être c’est-à-dire qu’il pourrait n’être pas. Le sujet humain se constitue par étapes comme être de parole, il se construit par identifications, pas sans l’Autre, et de ce fait ne fait pas unité. L’enfant de par sa prématuration suppose et nécessite l’Autre qui le parle et dont il est tributaire. Se pose donc d’emblée une impossibilité structurale à se faire tout seul, à répondre au qui suis-je ? Ce que Freud avait dégagé et qu’on peut lire comme une synthèse dans un court texte (notes) de 1938. « – Avoir et être chez l’enfant. L’enfant aime bien exprimer la relation d’objet par l’identification : je suis l’objet. L’avoir est la relation ultérieure, retombe dans l’être après la perte de l’objet. Modèle : sein. Le sein est un morceau de moi, je suis le sein. Plus tard seulement : je l’ai, c’est-à-dire je ne le suis pas… »3. Le développement de l’enfant se construit, s’organise autour de l’être et de l’avoir et il s’agira donc au cours d’une cure analytique de déconstruction – se défaire de ses identifications – et de construction afin de se faire à être ; identifications qui sont comme l’ajoute Freud « la forme la plus originelle de liaison à l’autre ». Donc au cœur du sujet se situe une scission fondamentale qui le fait autre à lui-même mais le constitue comme sujet. « […] le sujet comme tel est toujours, non pas seulement double, mais divisé4 . » La découverte de l’inconscient par Freud en rend compte. Lacan poursuivant son œuvre va au-delà avec son concept d’objet a dans sa quadruple instance dont les quatre objets pulsionnels sont les représentants. Le stade du miroir avec son illusion d’unité est déjà la prémisse rendant compte de cette « dualité interne », conflit de structure qui fait le lit de la recherche par le sujet d’une unité faisant identité, croyance en une harmonie qui aurait été perdue et qu’il serait possible de retrouver. Qu’est-ce qui pousse donc le sujet humain à méconnaître ce qui est au cœur de lui-même – sa division – et aller chercher ailleurs les raisons, les causes de son malaise, sa solution ? Il va les chercher par exemple en se revendiquant d’un ou d’idéaux, d’une appartenance à un groupe, d’une communauté voire d’une identité, voire encore d’un nationalisme qui renforce son sentiment d’être un être identifié, déniant par là même l’inconscient. Le sujet s’assure ainsi d’être quelqu’un, tente de se garantir d’une réponse au qui suis-je. Les « trois royaumes » de Freud : le ça, le moi et le surmoi ne font harmonie ni pour Freud ni pour Lacan dans leur différence à définir l’inconscient. Mais ils s’accordent pour dire que l’inconscient ne se déduit que des ratages de la parole. « L’effet de langage, c’est la cause introduite dans le sujet. Par cet effet il n’est pas cause de lui-même, il porte en lui le ver de la cause qui le refend5. » À cette notion d’identité résolument actuelle, comment la psychanalyse va-t-elle répondre ? Comment peut-elle faire pendant à ces montées nationalistes et communautaristes ? C’est ce à quoi nos journées vont sans nul doute répondre. Question éminemment politique s’il en est puisque l’on sait que « l’idéal est serf de la société ». Déjà, en 1546, Etienne de La Boétie, à 18 ans, écrit un texte court et passionné : Discours de la servitude volontaire ou Contr’un6 . Il y critique la tyrannie et son tyran mais surtout questionne pourquoi l’homme a une propension à se faire le serf d’un seul, qui le méprise, l’avilie et l’humilie alors que celui-ci ne peut régner qu’à la mesure où celui-là y consent. Donc quelque chose en lui y répond. Quelque chose dans le sujet le pousse faire exister, et le maître et l’esclave. La finalité de la psychanalyse est de civiliser en allant contre le Un – véritable assèchement de jouissance – donnant au sujet accès à ce qu’il est, comme à ce qui le cause, et cela n’est pas sans effets politiques. En somme, un au-delà de l’identité, une identité en connaissance de cause.

1.Rimbaud A., Lettre à Georges Izambard du 13 mai 1871, La Pléiade, Œuvres complètes, Gallimard 1972, page 249.

2.Freud. S., « La décomposition de la personnalité psychique », in Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, 1932, Paris n.r.f., 1984, page 80.

3.Freud S., « Résultats, idées, problèmes », in Résultats, idées, problèmes, II 12.VII, 1938, PUF. 1985, page 287.

4.Lacan J., Séminaire, Livre XXIII, Le sinthome, 1975-76, Paris Seuil, 2005, page 30.

5.Lacan J., « Position de l’inconscient », 1964, Écrits, Paris Seuil, 1966, page 835.

6.La Boétie E., Discours de la servitude volontaire ou Contr’un, n°76, éd. Mille et une nuits, 1995.

Note 5 : L’identité de la psychanalyse, par Claude Léger

« Ce qu’on ne peut manquer de dire ici, c’est que Freud, ne prévoyant nommément cette collusion avec le behaviourisme, l’a dénoncée à l’avance comme le plus contraire à sa voie ». J. Lacan « Situation de la psychanalyse en 1956 ».

Les notes de présentation qui ont précédé celle-ci, ont déjà pénétré, frayé, balisé la voie qui devrait conduire à ce que nos journées de décembre prochain fassent date dans le déploiement d’un thème qui se veut exigeant au regard d’un syntagme, dont les abords pourraient conduire aisément à la diffluence. Et ceci au point que la psychanalyse pourrait être menacée de perdre son identité. A une époque, pas si lointaine, on a vu naître (et mourir) des tentatives syncrétiques, tel le freudo-marxisme. Aujourd’hui, on entend parler d’inconscient neuronal, dont on peut supposer qu’il donnera des idées aux inventeurs du concours Lépine de la psyché. Il n’est pas exorbitant de rappeler qu’il y a peu, une « expertise collective de l’INSERM » qualifiait la psychanalyse d’« approche psychodynamique » et en jaugeait les résultats à l’aune d’une échelle dont la mesure consistait principalement dans le « rapport qualité-prix ». L’usager devait savoir à quoi il pouvait s’attendre, en termes de disparition de symptômes, lorsqu’il avait choisi la méthode psychodynamique plutôt que comportementalo-cognitiviste. Or, pour les évaluateurs de l’INSERM, la psychanalyse constituait un ensemble vide. Vide de données statistiques, vide de protocoles, vide de garantie d’accès au bien-être tel qu’il avait été défini par l’OMS après-guerre, à une époque où Lacan dénonçait « le joint par où la psychanalyse s’infléchit vers un behaviourisme, toujours plus dominant dans ses tendances actuelles » (1956). Un demi-siècle d’orientation lacanienne a ancré la psychanalyse dans le paysage intellectuel, y compris universitaire et dans les institutions dévolues à la souffrance psychique. Elle s’est répandue comme une épidémie, au point que le behaviourisme, soutenu par l’air du temps, en est venu à sortir l’artillerie lourde pour faire pièce à son influence. Et ce, au nom de la science, ou plutôt des neuro-sciences qui servent désormais d’alibi aux comportementalistes. Il ne s’agit évidemment pas de la science telle que Lacan la concevait lorsqu’il fonda son Ecole : « La praxis analytique doit recevoir de la science son statut. Statut qui si particulier qu’il faille enfin le reconnaître, ne saurait être celui d’une expérience ineffable ». (Acte de fondation, 1964). Lacan réclamait alors une praxis de la théorie analytique appuyée sur les sciences conjecturales, sans laquelle la psychanalyse « restera à la merci de cette dérive politique qui se hausse de l’illusion d’un conditionnement universel ». L’identité de la psychanalyse s’inscrivit alors dans un signifiant jusque-là inusité, celui d’Ecole. En effet, « les autorités scientifiques elles-mêmes sont (…) l’otage d’un pacte de carence qui fait que ce n’est plus du dehors qu’on peut attendre une exigence de contrôle qui serait à l’ordre du jour partout ailleurs ». C’est la question cruciale de la « formation des psychanalystes » qui va permettre à Lacan de préciser la fonction de l’Ecole par rapport à la psychanalyse. Elle n’est pas seulement dispensatrice d’enseignement, « elle instaure entre ses membres une communauté d’expérience, dont le cœur est donné par l’expérience des praticiens ». (Première version de la Proposition du 9 octobre 1967). « A vrai dire, son enseignement même n’a de fin que d’apporter à cette expérience la correction, à cette communauté la discipline d’où se promeut la question théorique par exemple, de situer la psychanalyse au regard de la science ». L’Ecole n’est pas la psychanalyse, elle est un corps (une personne morale, faite de personnes physiques). « La psychanalyse par contre est fonction de l’ordre du sujet lequel se démontre dépendre de l’objet qui, ce sujet, le refend ». (Adresse à l’Ecole, 1969). La question devient dès lors de savoir « si la psychanalyse est faite pour l’Ecole, ou bien l’Ecole pour la psychanalyse ». Une réponse est celle qu’on obtient grâce aux discours : « Le discours de l’analyste n’est pas le scientifique. La communication y répercute le sens. Mais le sens d’un discours ne se procure jamais que d’un autre ». (Avis au lecteur japonais, 1972). C’est là que se situe le joint entre intension et extension. Or, dès 1967, Lacan prédisait : « Notre avenir de marchés communs trouvera sa balance d’une extension de plus en plus dure des procès de ségrégation ». Nous sommes entrés dans cette universalisation, effet de la science. La psychanalyse se trouve désormais mise au défi d’ex-sister au marché du bien-être. Elle doit donc affirmer ses critères d’identité sans déroger aux principes de son action.